热点聚焦

癫痫药物发展史:不是更有效,而是更安全

- 分类: 热点聚焦

- 作者: 黄荣

- 发布时间: 2020-12-28 13:20

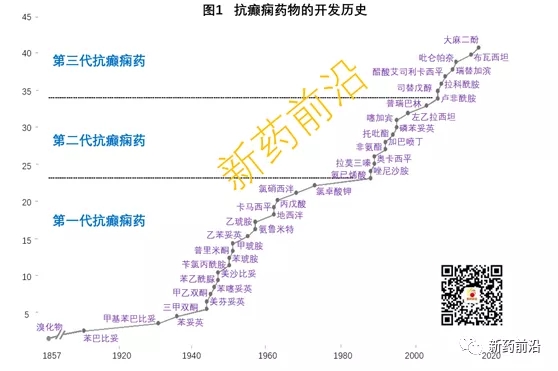

目前,药物仍然是癫痫患者治疗的主要手段。自1850年代首次报道使用溴化物可控制癫痫发作以来,已有20多种抗癫痫药物(ASM)陆续获得监管机构批准上市(图1),更好的疗效或安全性是对新药的基本期望。

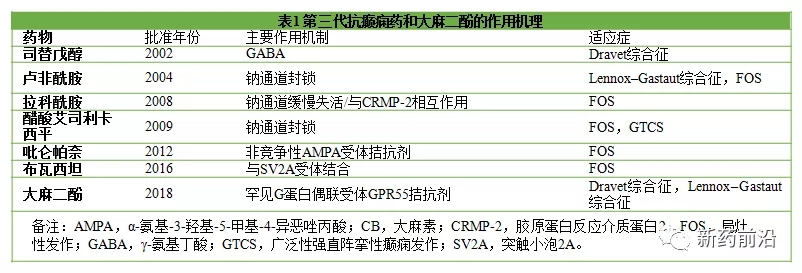

通常在1989年前批准的抗癫痫药物被称为“第一代抗癫痫药物”(例如卡马西平、苯妥英钠和丙戊酸酯),之后“第二代抗癫痫药物”也随之上市。2008年以后批准对传统药物改良或具有新作用机制的药物(例如布瓦西坦、醋酸艾司利卡西平、醋酸拉考酰胺、吡仑帕奈、卢非酰胺和司替戊醇)通常被视为“第三代抗癫痫药物”(表1)。与第一代抗癫痫药物相比,某些第二代和第三代抗癫痫药物在癫痫发作控制中显示出相似的疗效,同时具有更佳的药代动力学和药物相互作用特征。

但是,在过去的30年中,第二代抗癫痫药物的广泛使用似乎并未使癫痫药物治疗的整体疗效和耐受性得到提高。最近几年上市第三代抗癫痫药物化合物是否可以打破目前的停滞状态还有待于进一步观察。从2018年和2019年发表的临床研究或指南,通过对新型抗癫痫药物对癫痫治疗的潜在影响,或许可以发现未来抗癫痫药物的发展方向。

疗效:癫痫发作控制无差异

2018年,苏格兰格拉斯哥的一家专科诊所就新诊断的癫痫青少年和成人进行纵向队列研究分析,患者于1982年至2012年间开始使用抗癫痫药物,随后一直持续到2014年。在所有开具的抗癫痫药物处方中,第二代或第三代药物的比例从1982–1991年的21%上升到1992–2001年的49%和2002–2012年74%。尽管越来越多地使用更新的抗癫痫药物,但连续30年之间癫痫发作得到控制(至少一年内没有任何形式的癫痫发作)没有差异。癫痫发作得到控制率为64%,与2000年该人群中较小人群的最初报道相同。由于该研究的随访期于2014年结束,因此当时一些较新的抗癫痫药物,例如拉考酰胺、醋酸艾司利卡西平、吡仑帕奈、布瓦西坦和大麻二酚尚未上市。

单一疗法试验

国际抗癫痫联盟(ILAE)在2013年发布的评估中,左乙拉西坦和唑尼沙胺被认为具有I类证据,证明其最初的单药治疗成人局灶性癫痫有效。在2018年,美国神经病学学会(AAN)和美国癫痫病学会(AES)更新了使用第二代和第三代抗癫痫药物管理新发作的局灶性或全身性癫痫的治疗指南。与2013年ILAE更新一致,对于新发局灶性癫痫的成人,可考虑使用第二代药物左乙拉西坦和唑尼沙胺(C级推荐)。

自2013年ILAE评估以来,尚无新药通过单药治疗新诊断癫痫患者进行头对头比较以证明具有比第一代抗癫痫药物更好疗效的研究。在局灶性癫痫患者中,最近的两项Ⅲ期双盲随机对照试验(RCT)将拉考沙胺和醋酸艾司利卡西平与卡马西平(卡马西平-CR)进行了比较。两种药物在6个月的癫痫发作得到控制率方面均不逊于卡马西平(拉可酰胺vs.卡马西平-CR:75%vs.72%;醋酸艾司利卡西平vs.卡马西平-CR:71%vs.76%)。随后的网络荟萃分析比较了第二代(左乙拉西坦和唑尼沙胺)和第三代(醋酸艾司利卡西平和拉考酰胺)与第一代抗癫痫药物药物卡马西平-CR在6个月和12个月的癫痫发作得到控制率上没有差异,不过拉考沙胺的停药率较低。

其他研究设计已用于评估较新的抗癫痫药物。一项对日本87例患者的回顾性研究表明,拉考酰胺单药治疗无癫痫发作率为89%。在新诊断的局灶性癫痫发作的89位患者中进行的一项关于吡仑帕奈单药治疗的开放式III期研究显示,在26周4 mg/天的维持期内,无癫痫发作率达63%。这些研究虽然提供了现实的有用证据,但不受控制的开放标签设计限制了就此患者群体所用药物的有效性得出可靠结论的能力。另一项关于布瓦西坦转为单药的Ⅲ期RCT研究,也无法提供布瓦西坦单药治疗局灶性癫痫的疗效。

最近很少有研究评估新的抗癫痫药物作为单一疗法在全身性癫痫患者中的疗效。在一项标准和新抗癫痫药(SANAD)研究中,与丙戊酸相比,拉莫三嗪在全身性或非分类性癫痫患者中的疗效较差,托吡酯具有相似的疗效。最新的开放标签的SANAD Ⅱ研究仅以摘要形式提供,发现左乙拉西坦在缓解癫痫至12个月和24个月的时间方面不如丙戊酸有效。令人失望的是,似乎没有证据支持任何第二代或第三代抗癫痫药物能够像丙戊酸盐一样有效地治疗全身性和未分类的癫痫。考虑到丙戊酸盐的致畸风险,这显然是一个令人担忧的问题。

辅助治疗试验

对于初始单一疗法无反应或有耐药性癫痫患者,通常采用多种抗癫痫药物辅助治疗,并且这可能是控制癫痫发作的唯一治疗选择。2018年,AAN和AES根据2003年1月至2015年11月间发布的研究报告更新了治疗耐药性癫痫的治疗指南。对于局灶性癫痫,根据3项Ⅰ类安慰剂对照RCT试验,将吡仑帕奈辅助治疗确立为有效(A级),而拉考酰胺、醋酸艾司利卡西平和托吡酯的新型缓释(ER)制剂可能有效减少癫痫发作频率(B级)。卢非酰胺是一种钠通道阻滞剂和第三代抗癫痫药物,对Lennox–Gastaut综合征有效。

对难治性局灶性癫痫患者,布瓦西坦、醋酸艾司利卡西平和卢非酰胺作为添加疗法的系统性评价显示,该疗法可有效减少短期发作。但是,它们的长期疗效需要进一步评估。一项为期12个月的回顾性研究报告,在局灶性至双性强直-阵挛性癫痫发作的患者中,吡仑帕奈和左乙拉西坦的作为首次添加疗法的疗效相似,不过在分析中仅包括15例吡仑帕奈治疗的患者和26例左乙拉西坦治疗的患者。

很少有研究评估新抗癫痫药物在全身性癫痫患者中的辅助治疗效果。最近的一项系统评价发现,自1999年以来,有5种安慰剂对照的RCT,包括拉莫三嗪、托吡酯、左乙拉西坦和吡仑帕奈。据报道,拉莫三嗪(缓释剂型)、左乙拉西坦和吡仑帕奈可使全身性强直阵挛性癫痫发作减少至少75%,而托吡酯则降低为57%。这些试验的人群不同,因此限制了结果的直接比较。

以大麻为基础的化学物质在癫痫发作控制中同样具有作用。研究最深入的化合物是大麻二酚,是大麻植物中发现的80种植物大麻素之一。大麻二酚是一种非精神活性大麻素。最近的研究发现,其抗癫痫发作机制可能与G蛋白偶联受体GPR55有关。近期对大麻二酚辅助治疗的研究提供了其对患有Dravet综合征和Lennox–Gastaut综合征儿童的疗效的证据,这些患者对常规抗癫痫药物高度耐药。最初的开放标签试验表明,在137例患有不同类型的顽固性癫痫儿童和年轻人中,每月运动性癫痫发作的中位数减少了37%。随后对患有Dravet综合征的儿童和年轻人进行的安慰剂对照RCT报告称,大麻二酚每天20 mg/kg体重与基线相比,所有癫痫发作频率的调整中值总变化量减少了19%。另一项Lennox–Gastaut综合征患者的RCT也显示20 mg的大麻二酚可有效减少癫痫发作,其中治疗组的癫痫发作频率从基线水平下降的中位数比安慰剂组高22%。20 mg大麻二酚组的癫痫发作频率从基线降低50%,几乎是安慰剂组的四倍。这些发现为使用新的治疗方法改善高度耐药性癫痫综合征的癫痫发作控制提供了希望,不过需要长期治疗结果进行大规模研究。

安全与耐受性

在对RCT进行的网络荟萃分析中,比较了四种新的抗癫痫药物(左乙拉西坦、吡仑帕奈、醋酸艾司利卡西平和拉考酰胺)与卡马西平-CR的总治疗相关不良事件(TEAE)发生率没有差异。但是,拉考酰胺单药治疗与卡马西平相比,因TEAE导致治疗失败显著减少。另一项对195个RCT的网络荟萃分析表明,在所有剂量下,布瓦西坦的耐受性均优于醋酸艾司利卡西平、奥卡西平和托吡酯,布瓦西坦高剂量时比拉考酰胺和托吡酯更具优势。

从长期的观察性研究中可以了解治疗耐受性。近期对格拉斯哥队列的随访研究报告称,接受抗癫痫药物治疗的患者中有三分之一的患者经历了难以忍受的TEAE,导致药物停用,主要是在最初的单一疗法上。总的来说,第二代抗癫痫药物的耐受性并未比第一代药物更好,因为过去三十年来由于不良反应而退出治疗的患者比例相似。但是,在旧的和新型的抗癫痫药物之间较轻的不良反应以及在安全性的其他重要方面(例如药物相互作用和致畸性)可能存在差异。

酶诱导和药物相互作用

几乎所有第一代抗癫痫药物(例如卡马西平、苯妥英和苯巴比妥)都是强效酶诱导剂,而丙戊酸酯是酶抑制剂。抗癫痫药物已知酶诱导的TEAE与许多合并症包括骨质疏松症、性功能障碍和血管疾病用药以及药物与药物相互作用不良的高风险有关。旧药物的治疗指窗口也很窄,并且被对诱导和抑制敏感的酶广泛代谢。与第一代药物相比,新的抗癫痫药物通常被认为具有更好的药代动力学和更低的药物相互作用。但是,并非所有抗癫痫药物都是一样的。个别药物可以具有独特的药代动力学和药物相互作用特性。与第一代抗癫痫药物相似,大多数新的抗癫痫药物,例如布瓦西坦、卢非酰胺和吡仑帕奈,在肝脏中广泛代谢,并且具有个体间的药代动力学差异。司替戊醇和大麻二酚可抑制细胞色素CYP2C19。醋酸艾司利卡西平、吡仑帕奈、卢非酰胺和托吡酯还能够刺激新陈代谢并降低激素避孕药的血浆浓度。

致畸性

与抗癫痫药物相关的致畸风险是治疗癫痫育龄妇女的主要问题,因为她们需要在怀孕期间继续进行药物治疗而不损害胎儿。研究发现第一代抗癫痫药物与胎儿宫内生长受限有关,如小于胎龄儿或头围较小。据报道,产前丙戊酸盐暴露与后代智商降低、自闭症和自闭症谱系障碍风险增加有关,而其他第一代抗癫痫药物中则没有发现这种关联。前瞻性EURAP国际注册中心关于八种抗癫痫药物单一疗法(拉莫三嗪、卡马西平、丙戊酸盐、左乙韦西坦、奥卡西平、苯巴比妥、托吡酯和苯妥英钠)的最新报告显示,丙戊酸盐具有严重先天性畸形(MCM)的最高风险为10%,显著高于除苯妥英钠外的其他抗癫痫药物。与其他三种第一代药物相比,第二代药物的MCM发生率也显著降低。然而,最近的研究发现托吡酯与面部裂痕的风险升高之间存在关联。第三代抗癫痫药物的神经发育数据不足。

小结

尽管第二代抗癫痫药物的使用大大增加,但癫痫药物治疗的整体疗效和耐受性并未改善。但是,新药通常具有更好的药效相互作用特征,并降低致畸性风险。最近新上市的新型抗癫痫药物和大麻二酚疗法证明了对特定综合征癫痫发作的有效控制,某些药物显示出更好的耐受性。尽管有必要在现实世界中进行长期随访研究,以确定其对癫痫预后的影响;但新药物为癫痫患者提供了更多的治疗选择,特别是作为辅助治疗。

来源:新药前沿